その下(赤枠内)は製作者さんの感想です。

ポスターそのものや、私の長い説明よりも赤枠内に書かれている製作者さんの感想を読めば

一目瞭然だと思います。

本文(トップページ)にも書きましたが、今でこそ開運印鑑という名前で呼ばれていますが

開運印鑑が出回り始めた頃は、印相印という名前が主流でした。

何故名前が変わたかと言いますと、当時の印章業界が印相印撲滅に力を入れたからです。

(このポスターもその一つです)

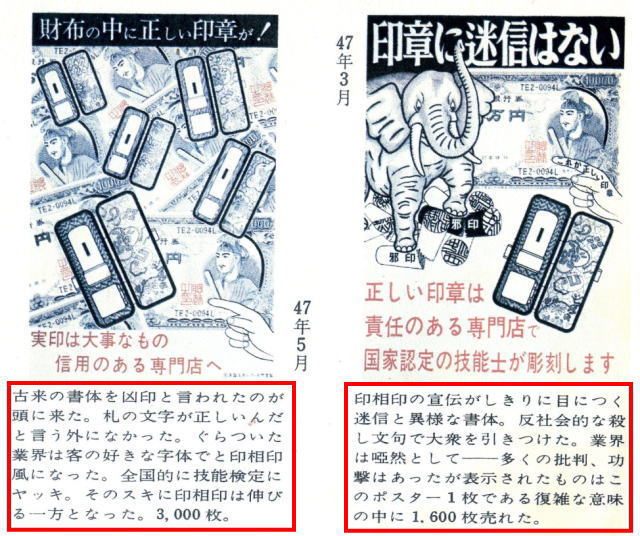

それはさて置き、右のポスターは象がハンコを踏んでいますね。

ハンコ屋のポスターに「象がハンコを踏み付ける絵」というのはハンコ屋にしてみれば衝撃的です。

しかし、踏まれている文字を見ますと印相体です。

そう、印相体は踏み付けられるべき程度の書体なのです。

古くからの文字の伝統を無視し、「開運」という言葉と併せて篆書体をメチャメチャにした書体が

印相体です。

私の言葉では説得力が無いかも知れませんので、赤枠の中をよくお読み下さいませ。

ちなみに、図の中の印章は全て上下のしるしである「丹」が入ったもので、鞘(サヤ)と呼ばれる

キャップ付きで、印の太さから推測しますと、印材の丈(長さ)は36ミリか45ミリです。

「印鑑 凶相」などという言葉で検索してみて下さい。

上下のしるしはダメ

キャップ付きはダメ

長さ60ミリより短いのはダメ

など、ダメダメ尽くしですが、上の図は見事にそれらを否定する図です。

ちなみに、「ダメダメ尽くしに気を付けて下さい」という案内を東京印章協同組合が作成した

チラシはこちら→あなたの印は凶相だという印相鑑定業者の宣伝にご用心

上下のしるしはいけないという事はデタラメである証拠として→東京印章協同組合のカタログ

トップページ

手彫り印鑑