副題 「印相体がデタラメである資料2」

「・・・資料2」があるなら資料1は?となると思いますが、資料1は前ページの事です。

既にブログ等で公開している内容ですので、それらをご覧いただいている方には全く同じ内容

なのですが、資料画像を一旦再登場させてから次へ進む事にさせていただきたいと思います。

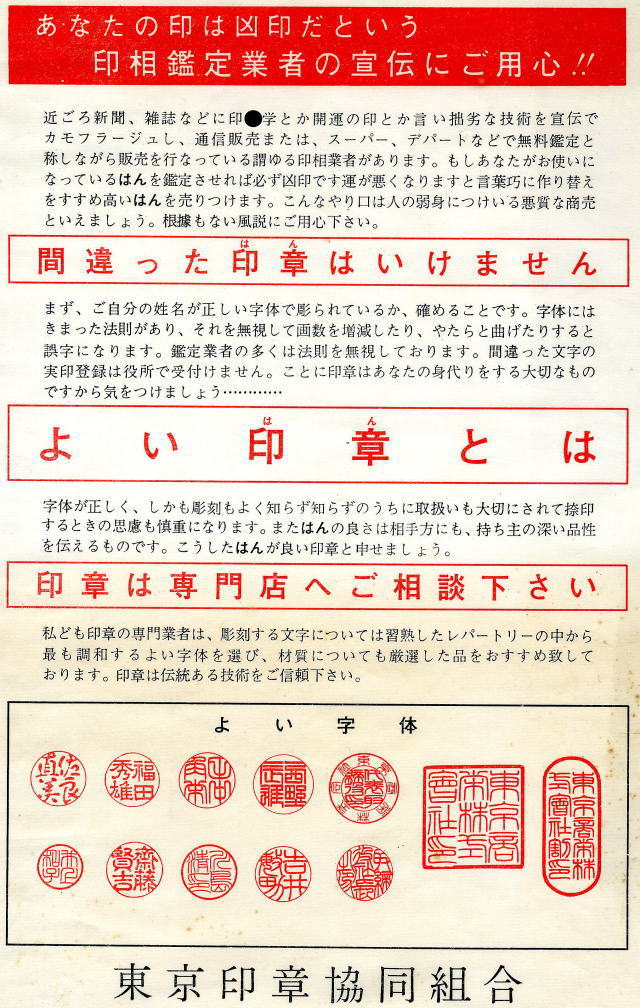

下のチラシは東京印章協同組合が作成したものです。

どこかの印章店が独自で作成したものではない事が重要です。

もう一つ

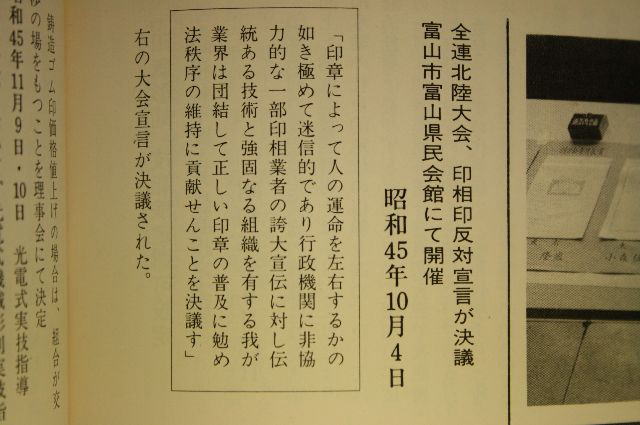

これは全日本印章業組合連合会(=現 全印協)の資料です。

これもどこかの印章店が独自に作成した資料ではないという事を念頭にご覧下さい。

「開運印鑑じゃなくて印相印?」

と疑問を感じる方も居らっしゃるかも知れませんが、今はすっかりお馴染みとなった開運印鑑ですが、

まだこの頃はそう呼ばれるのは少数派で、当時の主流は「印相印」でした。

何せ、この資料は昭和45年当時の事を差しておりますので。

文中に「印相業者」と書かれている箇所は「開運印鑑販売業者」と読み替えて下さい。

この文章だけで印相印(=印相体で彫られた印鑑=開運印鑑)はインチキ商品である事は明白なのですが

それでも組合という公共的な団体ですから表現を柔らかくしております。

文中の言葉をズバリ直訳しますと。

「極めて迷信的であり」 → 「何の言い伝えも無いデタラメである」

「行政機関に非協力的」 → 「文字を慣習に逆い変形させ、正誤の判断をしづらくさせている」

「誇大宣伝」 → 「デタラメ」

ちなみに、一番上の写真(赤いチラシ)の冒頭に●で伏せ字があります。

この●のみ私が書いたのですが、何故伏せ字にする必要があったかと言うと、

そのあたかも一種の学問であるかの如く名の付く伏せ字部分とやらは、商標登録されているからです。

これでわかりますよね。

きちんとした学問であれば、商標登録されているだなんて、おかしな話だと思いませんか?

きちんとした学問であれば、商標登録などあえてしない方がいいはずです。

もうここまでお読みいただける方はとっくに気付いていると思いますが、伏せ字部分の学問は

商売道具だからこそ商標登録されているのです。

私が書いている事と、開運印鑑販売業者さんの書いている事は正反対です。

どちらが正しい事を書いているか、賢明な方であれば必ずわかるはずです。

「賢明な方であれば」ですけどね。

つづく

戻る

トップページ