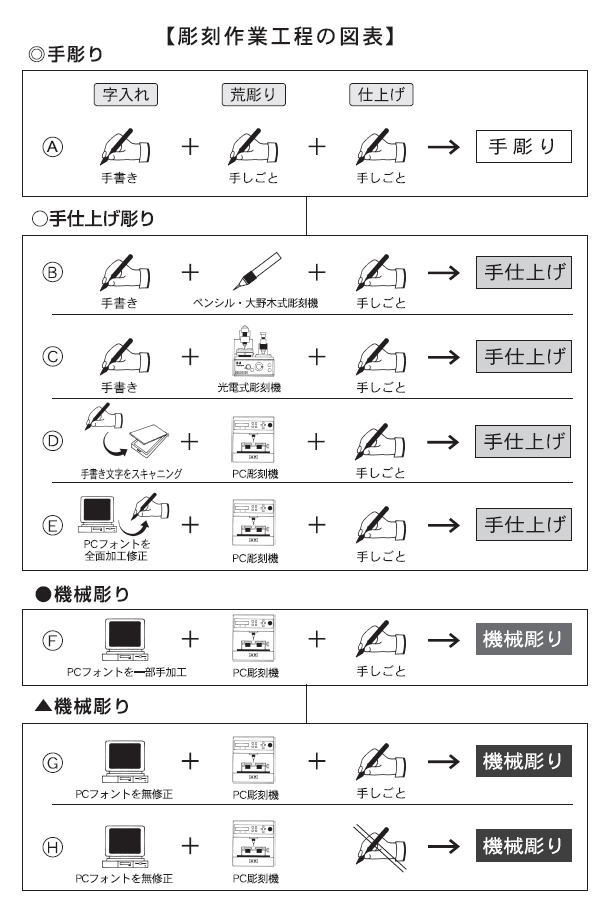

公益社団法人:全日本印章業協会の「彫刻作業工程の図表」です。

公正取引委員会からの強い勧告・指導により印章彫刻の正式な定義が決められました。

つまり、民間のどこかの団体が独自に制定した定義ではありませんので、印章店は

守らなくてはいけない定義です。

彫刻方法は職人により様々ですが、呼び名は手彫り、手仕上げ、機械彫り

の3通りしかありません。

尚、全ての工程を手仕事で作った印鑑(印章)のみ手彫りと表現する事が出来ます。

(下の図の一番上のみ手彫りとして認めされています)

字入れ・粗彫り・仕上げの3工程を完全手仕事で行う。

粗彫りの工程に於いて、道具として、ペンシル型・大野木式彫刻機械等一切使用しない。

字入れ・・・印面を紙やすりなどで平らに整え、(以下:印面調整という)、朱墨を印面に塗り彫刻する文字(逆字)を書く

※紙に正字を書き、印面に転写する場合も可とする。

粗彫り・・・印刀を使用して完全手仕事で字入れしたものを彫る。

仕上げ・・・粗彫りした面を再度印面調整して墨を打ち、仕上げ刀で仕上げする。

仕上げ終了後、文字や枠の土手を再度、印刀で削り取る。

-----------------------彫刻作業工程の定義はここまで-------------------------------------

本当の手彫り印鑑を探す重要なヒント

インターネット上で「手彫り印鑑」として販売されている印章の99.9%は手彫りされておりませんので

手彫り印鑑を購入する際は、必ず彫刻工程の写真も依頼しましょう。

詳しくはこちらのブログをご覧下さい。

★「手仕上げ」という彫刻方法は範囲が広くわかりづらいかも知れません。

これに良く似た名前で 「手彫り仕上げ」という表現がありますが、これは手彫りと錯覚させる

悪意のある優良誤認表記であり、不正な呼び名です。

手彫り印鑑ではない事は言うまでもありません。

★「当店の手彫りは、荒彫りの一部を機械でこなすものの、他は手彫りです」

と表現している場合もあります。

彫刻工程の一部でも機械でこなしてしまったら、手彫りと表現してはいけない事になっております。

尚、一部のみ彫る中途半端な彫刻機械はありません。

旧式の彫刻機械である大野木式やペンシル型の彫刻機械を一部のみ使用すれば、

その通り一部になりますが、そんな無駄な事をする職人は常識的に考えられません。

そんな「一部のみ旧式の機械で彫る」ならば、普通に考えればいっその事全て手彫りでこなし、

堂々と胸をはって手彫りと表現しますよね。

例え旧式の機械であっても、機械を用いれば手彫りと表現してはいけない決まりです。

手彫り印鑑を購入する場合は、必ず彫刻工程の写真を依頼しましょう。

ネット店舗だけじゃないですよ。

実店舗でも依頼しましょう。

頼みづらいですか?

でも、手彫りだと思って何万円もする印章を注文するのであれば、写真ぐらい依頼してみましょう。

手彫りされていると思って高額な金額を支払ったら、見ていない部分は機械で彫られていたなんて

耐えられます?

戻る

開運印鑑について

正真正銘の手彫り印鑑の店 はんこの印善